PhotoSynthesis – Art meets Science

Das Jura-Museum in Eichstätt zeigt ab dem 12.November 2025 die Sonderausstellung PhotoSynthesis – Art meets Science

Die neue Sonderausstellung im Jura-Museum stellt die Kunstwerke-Serie PhotoSynthesis von Evgenius Syn & SYN Art Group in einen Dialog mit der Naturwissenschaft. Die fantastischen Kunstwerke sprechen von der Natur und zeigen ihre universelle Harmonie und Schönheit. Farben und Symmetrie spielen hier eine ebenso große Rolle wie in der Natur selber. PhotoSynthesis ist die Grundlage des Lebens auf der Erde. Sie musste sich entwickeln, und ihre Evolution wird durch Fossilien belegt. Sie zeigen, wie diese Evolution unsere Erde einmalig machte. PhotoSynthesis hat das Leben auf der Erde seit ihrer Entstehung geprägt. Erleben Sie im Jura-Museum wie Kunst, Natur und Wissenschaft im Gespräch PhotoSynthesis neu entdecken lassen und gleichzeitig eine universelle Wahrheit offenbaren: Harmonie ist eine universelle Sprache, die uns mit der Welt um uns herum verbindet.

Die Ausstellung bietet für jede:n etwas: Zu den wunderschönen Kunstwerken, in die man sich hinein vertiefen kann, liefern ergänzende Exponate erstaunliche und spannende Informationen. In der dunklen Jahreszeit ist diese Ausstellung ein leuchtender Ausblick auf den Frühling.

Rückschau: So viel mehr als nur T. rex

Die Sonderausstellung „So viel mehr als nur T.rex“ im Jura-Museum in Eichstätt zeigt eine Auswahl der beeindruckenden Arbeiten des Paläoart-Künstlers Joschua Knüppe. Sie umfasst früheste Lebensformen, bekannte und weniger bekannte Dinosaurier bis hin zu den Giganten der letzten Eiszeit. Knüppes Portfolio enthält traditionelle Zeichnungen, Pastell- und Aquarellmalerei auf Papier, digitale Bilder, Grafiken und Animationen. Er zeichnet ein wissenschaftlich plausibles Bild der Urzeit abseits des Mainstreams, voll unzähliger Facetten und Details. Knüppes Werke zeigen nicht nur Jäger oder Gejagte, sondern auch fürsorgliche Eltern. Auch damals verhielten sich Tiere tollpatschig oder verspielt, sie bekamen Krankheiten oder kämpften in Katastrophen um ihr Überleben. Alle Werke basieren auf tatsächlichen Fossilien, und auf wissenschaftlich fundierten Interpretationen dieser Zeugen der Vergangenheit bis hin zu Muskelmassen, Federn, Farben und Mimik. Wie das funktioniert, zeigt die Ausstellung von echten Dinosaurierknochen über die Rekonstruktion des Skeletts bis hin zu den Entwürfen und fertigen Werken. Selbst die Landschaften und Umwelten, durch die die Tiere auf den Gemälden streifen, sind belegt. Joshua Knüppe lässt so die Urzeit in einzigartiger Tiefe lebendig werden. Die Urzeit war so viel mehr als nur T.rex!

Fossile Feder eines Archaeopteryx

Im Jura-Museum Eichstätt ist seit dem 23. Januar eine Besonderheit zu sehen: Es handelt sich um einen kleinen Stein, der jedoch ein sehr bekanntes Fossil darstellt. Zu sehen ist eine etwa 7 Zentimeter lange fossile Feder. Die Feder ist Namensgeberin für das berühmteste Fossil der Welt: Archaeopteryx. Dieser Name heißt übersetzt aus dem Altgriechischen „Alte Feder“.

Als die Feder 1861 in einem Steinbruch nahe Solnhofen gefunden wurde, war sie die älteste bekannte Feder überhaupt. Und sie passte nicht in das damalige Weltbild, das von der Schöpfungsgeschichte dominiert war. Das Alter der Erde war unbekannt, aber in lebhafter Diskussion – ebenso wie Darwins Evolutionstheorie, die nur zwei Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Der Fund warf Fragen auf nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Vögel, der offenbar früher sein musste als bis dahin angenommen. Auch stand damit die Frage im Raum, ob auch andere Tiergruppen einst Federn trugen.

Der Entdecker der fossilen Feder, der bedeutende Paläontologe Hermann von Mayer, erkannte die Bedeutung seines Fundes sofort. Er war es auch, der den Namen aus dem Griechischen ableitete. Im selben Jahr wurde das erste vollständigere Exemplar von Archaeopteryx gefunden und nach London verkauft, wo die Bedeutung dieses Exemplars nicht sofort erkannt wurde. Erst das Berliner Exemplar, das um 1885 herum bei Eichstätt gefunden wurde, zeigte eindeutig die Zwischenform zwischen Vogel und Dinosaurier – und wurde damit zum ersten Beweis für Darwins Evolutionstheorie. Die kleine Feder war ein Wegbereiter für diese Erkenntnis. Bis heute ist es die einzige isolierte Feder, die unter den zahlreichen Fossilien aus den Solnhofener Plattenkalken gefunden wurde. Selbst für die heutige Forschung ist sie von Bedeutung, denn sie gibt Auskunft darüber, welche Farbe das Federkleid von Archaeopteryx trug. Erst vor wenigen Jahren haben Forscher mithilfe eines Elektronenmikroskops herausgefunden, dass die Feder vom linken Flügel eines Exemplars des Urvogels stammt.

Die Feder kam vermutlich mit dem Nachlass von Hermann von Mayer 1869 in die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB). Sie ist heute Eigentum der Bayerischen Staatssammlung für Geologie und Paläontologie, die sie nun als Leihgabe dem Jura-Museum in Eichstätt zur Verfügung stellen wird.

Sonderausstellung am 03.07.24 geschlossen, Museum geöffnet

Leider müssen unsere Sonderausstellungsräume mit „So viel mehr als nur T. rex“ am 03.07.24 wegen dringender Arbeiten geschlossen bleiben. Das Museum ist aber geöffnet.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Rückschau: Mikrometeoriten: Staub aus dem All – überall

Das Jura-Museum in Eichstätt zeigt ab dem 3. April 2025 die Sonderausstellung „Mikrometeoriten: Staub aus dem All – überall!“

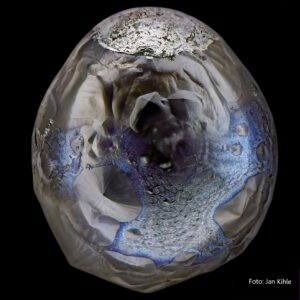

Mikrometeoriten sind kosmische Staubteilchen, die tagtäglich aus dem Weltraum auf die Erde fallen. Es sind mikroskopisch kleine Materieteilchen von Monden, Kometen oder Asteroiden, die Informationen über unser Sonnensystem liefern. Die winzigen Gesteinspartikel heizen sich beim Eintritt in die Atmosphäre auf. Nachdem abkühlen bilden sich aus den Kristallen und Gläsern faszinierende Skulpturen, die nur unter dem Mikroskop erkennbar sind.

Die kosmischen Staubpartikel sind mit einer Größe von 100 – 400 µm mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Von der Erde aus beobachtbar sind Staubteilchen im All als Lichterschein, wenn die Partikel kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang im sogenannte Zodiakallicht reflektieren. Lange galt es als unmöglich, Materialteilchen aus dem All in besiedelten Gebieten, aufgrund von industrieller Verschmutzung und irdischen Staub nachzuweisen.

Den norwegischen Forschern Jon Larsen und Jan Braly Kihle ist es gelungen Mikrometeoriten auf Hausdächern und in Dachrinnen zu finden. Sie entwickelten eine besondere Fotographie-Technik, um die faszinierenden Materialteilchen für das bloße Auge sichtbar zu machen. Die großformatigen Aufnahmen setzen den Fokus auf die fremdartige und bizarre Welt dieser außerirdischen Teilchen.Die Sonderausstellung ist bis zum 5. Oktober 2025 im Jura-Museum in Eichstätt zu besichtigen.

Rückschau: Wegbereiter der Geologie – Portraits aus fünf Jahrhunderten

Die Geologie, die Wissenschaft unserer Erde und ihrer Gesteine, prägten und prägen tausende von Forscher:innen und Wissenschaftler:innen. Das Verständnis um den Aufbau unserer Erde, ihrer Dynamik, Schätze und Vergangenheit haben verschiedene Persönlichkeiten entscheidend mitgestaltet. Viele Menschen haben ein Bild vor Augen, wie Charles Darwin aussah, aber wie sah eigentlich Alfred Wegener aus?

Marianne und Martin Meschede porträtieren in dieser Sonderausstellung 32 herausragende Persönlichkeiten der Geologie aus fünf Jahrhunderten. In großformatigen Bildern und kurzen, eingängigen Texten stellen sie die Wegbereiter der Geologie vor. Sie erzählen von ihren bedeutendsten Entdeckungen und ordnen sie in ihre jeweilige Zeit ein. Die Sonderausstellung spannt einen Bogen vom ersten Lehrwerk des Bergbaus Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Entdeckung des Asteroideneinschlags an der Kreide-Paläogen-Grenze, an der die Dinosaurier ausstarben.

Rückschau: Alle Zeit der Welt. Vom Urknall zur Uhrzeit.

Zeit bestimmt unser Leben. Fast jeder von uns richtet sich tagein, tagaus nach der Uhr – nach Terminen und Zeitvorgaben. Ganz selbstverständlich nehmen wir wahr wie Tage, Wochen, Monate und Jahre vergehen – und werden uns dabei der Tatsache bewusst, dass die eigene Lebenszeit begrenzt ist. Zeit ist also etwas ganz alltägliches, etwas das uns alle unmittelbar betrifft und das wir doch nur schwer oder gar nicht verstehen und erklären können.

Woher weiß ein Lebewesen, wann es schlafen sollte oder der Zeitpunkt ist, sich einen Partner zu suchen?

Wie tickt die Zeit in Genen, in Gesteinen, unter Baumrinde, in Muschelschalen und Schneckenhäusern? Und in allen Zellen unser Körpers?

Und noch umfassender gefragt: Wann war der Beginn von Zeit und Raum und warum kann man nur bis fast zum Anfang zurückblicken?

In der Sonderausstellung „Alle Zeit der Welt“ widmete sich das Jura-Museum diesen Fragen und dem facettenreichen Thema „Zeit“. Begleitet wurden Besucherinnen und Besucher dabei von einem ganz besonderen Gast: An mehreren Medienstationen nahm sie der bekannte Astrophysiker und Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Zahlreiche Exponate, spektakuläre Bilder und Inszenierungen sowie nicht zuletzt Mitmachobjekte und spezielle Kinderstationen machten die Ausstellung zu einem Erlebnis für Groß und Klein.

Die Sonderausstellung war vom 13. Dezember 2022 bis 11. November 2023 im Jura-Museum zu sehen..

Rückschau: Molassic Park. Eine Expedition zu Bayerns Menschenaffen, Urelefanten und subtropischen Wäldern

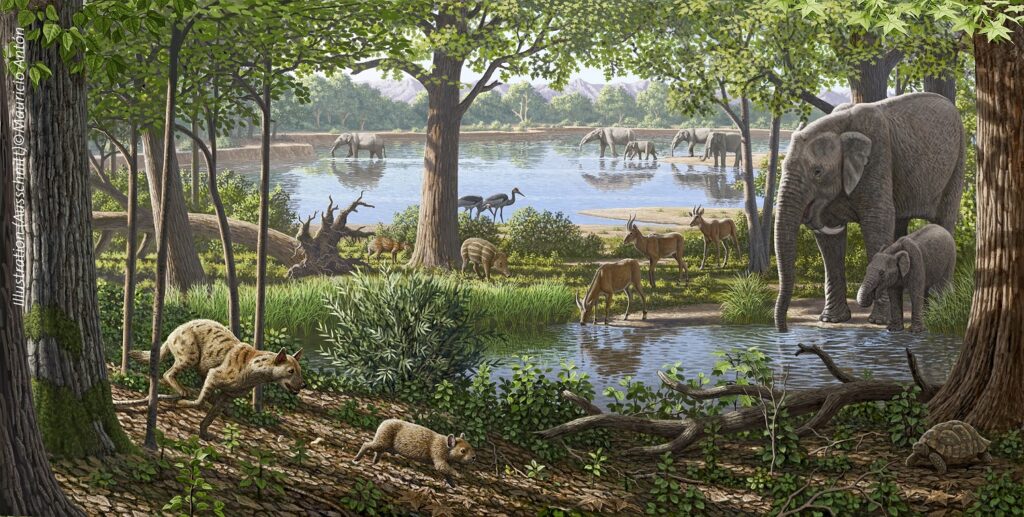

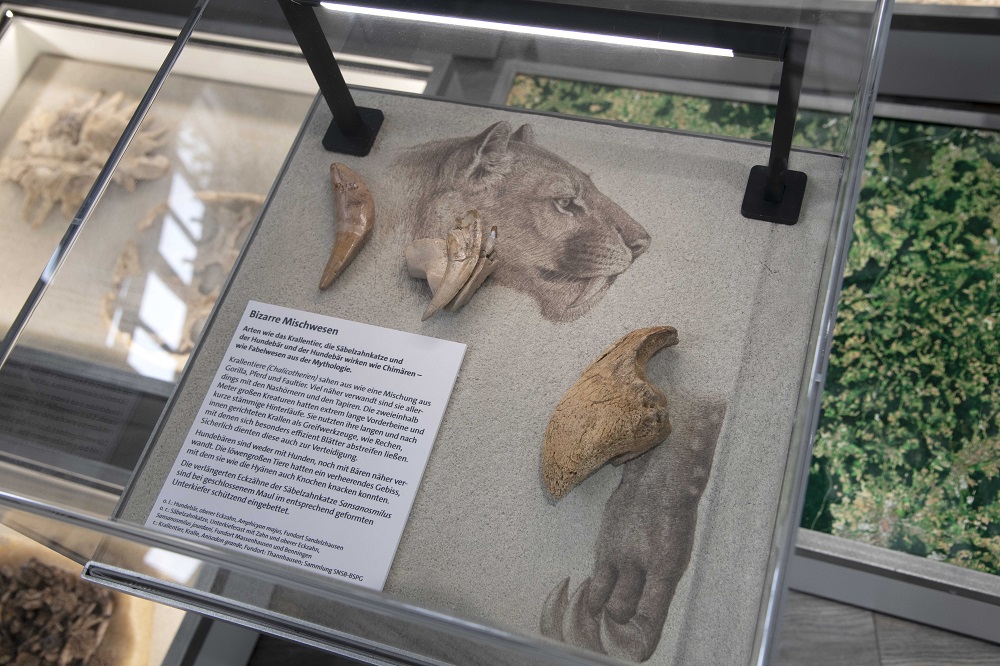

Die Sonderausstellung entführt in eine fremdartige Welt, deren Überreste heute verschüttet unter München und dem Alpenvorland liegen: die Landschaft der Oberen Süßwassermolasse, einem wasserreichen Schwemmgebiet 17 bis 5 Millionen Jahre vor unserer Zeit.

Dort, wo heute städtischer Trubel herrscht oder Kühe grasen, existierte lange vor den Eiszeiten eine wilde, exotische Welt mit Zimtbäumen und Sumpfzypressen, durch die vier Meter große Hauerelefanten und Säbelzahlkatzen streiften. Kleine Herden Waldantilopen sprangen über die Schotterfläche ausgedehnter Flusslandschaften mit lianenreichen Auenwäldern, gejagt von einem fürchterlichen Räuber, dem Hundebär. Auf auslandenden Eichenästen räkelten sich Pandabären in der Sonne. Flughörnchen, groß wie Bettvorleger, glitten lautlos von Baum zu Baum.

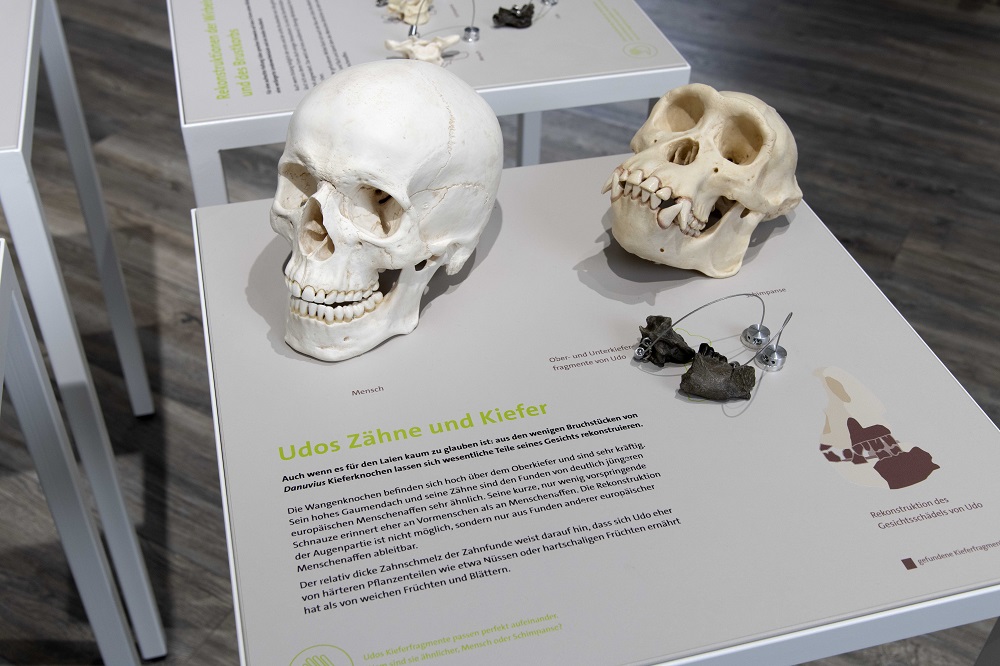

Außergewöhnliche Fossilien verschiedener Fundstätten in Bayern lassen in der Ausstellung die Tier- und Pflanzenwelt der Süßwassermolasse aufleben und in großformatigen Landschaftsrekonstruktionen des bekannten spanischen Paläokünstlers Mauricio Antón lebendig werden. Ein besonderes Highlight sind die vor wenigen Jahren entdeckten, Aufsehen erregenden Funde des Menschenaffen „Udo“, die im Original gezeigt werden. Erleben Sie in der Sonderausstellung des Jura-Museums, wie anders Bayern damals war.

Die Sonderausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Jura-Museums mit einer gültigen Eintrittskarte besichtigt werden.

Rückschau: Knallbunt und unsichtbar

Die Sonderausstellung „Knallbunt und unsichtbar“ führt Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Farbenwelt des Tierreichs. Großformatige Farbfotografien und eine fast vier Meter hohe Wand mit 24 Tierpräparaten machen auf beeindruckende Weise erfahrbar, wie und warum Tiere mit Farben kommunizieren.

Beim Gang durch die Ausstellung wird schnell klar: Bunte Tiere, die wir Menschen oft einfach wegen ihrer Schönheit bewundern, haben ihren Artgenossen eine ganze Menge mitzuteilen. Farben sind Bestandteil eines Kommunikationssystems, das über Millionen von Jahren durch Evolution ist. Tiere können mit Farben für sich werben, sich aber auch tarnen, Artgenossen warnen oder sie austricksen. Diese und weitere Strategien aus der Farbenwelt der Tiere stehen im Fokus der Sonderausstellung, die um 40 Fotografien des leidenschaftlichen Biologen und Naturfotografen Konrad Wothe entstanden ist. Wothes Aufnahmen feiern die Schönheit der Natur und den Einfallsreichtum der Evolution mit mikroskopisch genauem Blick und lassen den Betrachter verblüfft und staunend zurück.

Ergänzt werden die Fotografien durch Leihgaben und eigene Exponate des Jura-Museums. Für einen großen Überraschungseffekt sorgen dabei Fossilien, die man in der Ausstellung eigentlich nicht erwarten würde. Manche von ihnen schillern bunt. Ihre Farben entstehen nicht durch Farbpigmente, die normalerweise im Zuge der Verwesung und der anschließenden Mineralisation zerstört werden, sondern durch Strukturen, die die Fossilisation überstehen können.

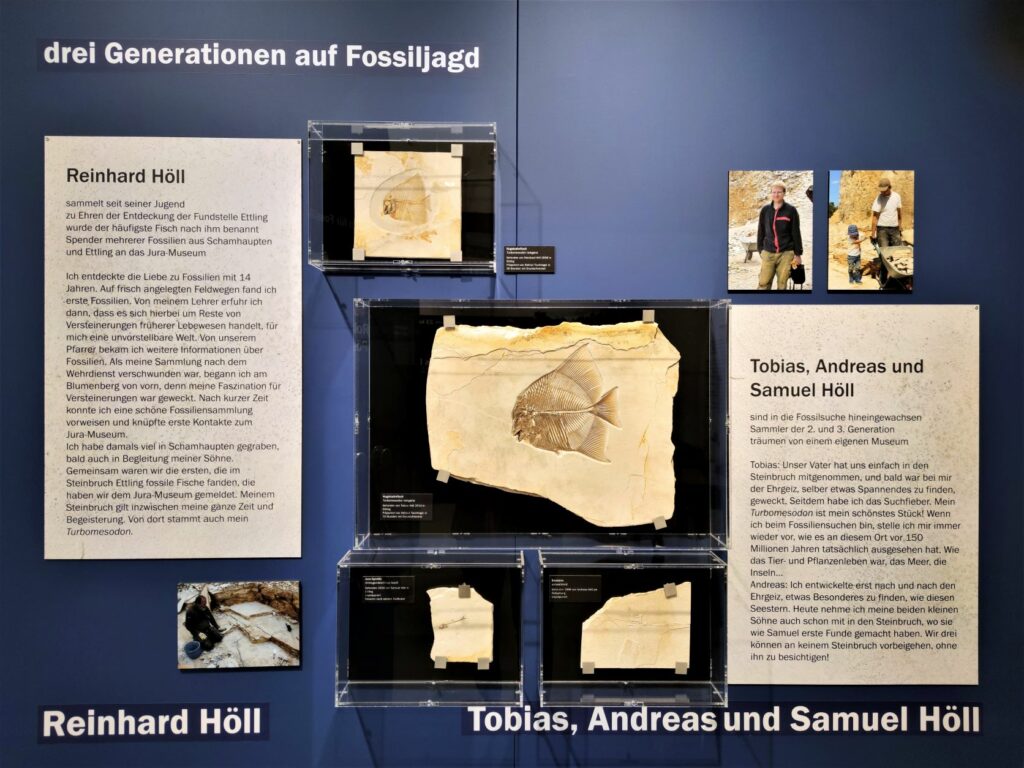

Rückschau: Hammerfunde! Fossiliensammler und ihre Schätze

Fossiliensuche ist spannend! Sie kann sogar ganze Lebenswege gestalten. Sammlerinnen und Sammler jeden Alters sind in den Steinbrüchen des Altmühltals aktiv und begeistert von der hervorragenden Erhaltung der Fossilien in den Solnhofener Plattenkalken.

Jeder kann in den Besuchersteinbrüchen der Region mit dem Hammer auf Fossiljagd gehen. Das Finden von Fossilien ist oft eine kuriose Mischung aus Glück, Geduld und Handwerk. Die Präparation der Stücke macht echte Schätze aus den Funden, die häufig auch für die Forschung von großem Interesse sind. Mit der Zeit entstehen oft große Sammlungen – echte Schatzkammern!

Die Ausstellung bietet einzigartige Einblicke in diese Schatzkammern. Die meisten Fossilien sind sonst nie zu sehen. Lernen Sie die Sammlerinnen und Sammler der Altmühltaler Plattenkalke mit ihren Lieblingsstücken kennen und erfahren Sie mehr über die oft erstaunlichen Geschichten hinter den Funden! Manche Fossilien veränderten das Leben ihrer Finder für immer!